国内暗号資産(仮想通貨)取引所「コインチェック(Coincheck)」は、2018年に問題を起こしたものの、大手証券会社であるマネックスグループの資本やノウハウにより、セキュリティは大幅に強化され再びTV CMを放映したりなど再び信頼を得ています。

さらに2021年時点では取引サービスを再開していますし、暗号資産(仮想通貨)の種類も増やしたりレンディングサービスなど独自サービスも運営したりしています。また、運営停止前に評判だった初心者にも優しいコインチェック(Coincheck)アプリのUIは、現在も変わらず利用できるのも大きな特徴です。

コインチェック(Coincheck)の特徴やセキュリティ強化体制などについて解説しますので、暗号資産(仮想通貨)取引未経験の方も参考にしながら口座開設を検討してみてください。

コインチェック(Coincheck)の魅力を

大まかに説明すると….

- 大手証券会社マネックスグループ子会社の暗号資産(仮想通貨)取引所

- アプリが使いやすい!アプリダウンロード数は300万超えで日本一!

- 扱っている仮想通貨の種類が豊富で人気のある暗号資産(仮想通貨)は大体揃っている!

- 一度ハッキングを受けるも、今は金融庁の認可を受けるほどセキュリティは強固に!

WEBやアプリの操作がとにかく簡単で、これから暗号資産(仮想通貨)投資を始める初心者に一番おすすめな取引所です。

目次

コインチェック(Coincheck)とは?

基本情報

| サービス名 | コインチェック(Coincheck) |

|---|---|

| サービス開始時期 | 2014年11月 |

| 取引所/販売所 | 取引所&販売所 |

| 取引仮想通貨数 | 14種類 |

| 日本語対応 | ○ |

| スマートフォン対応 | ◎ |

| 最大レバレッジ | 最大5倍 (2020年3月13日で終了) |

| 取引方法 | 現物取引 |

| 最低取引単位 | 0.001BTC |

| セキュリティ | コールドウォレット/マルチシグ対応/二段階認証 |

| 入金方法 | 銀行振り込み・コンビニ入金・クイック入金 |

| サポート | 電話サポートなど |

| 法人口座 | ○ |

運営会社情報

| 運営会社 | コインチェック株式会社(英語表記:Coincheck, Inc.) |

|---|---|

| 資本金 | 100百万円 |

| 代表取締役 | 蓮尾聡 |

| 会社設立 | 2012年8月28日 |

| 本社所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー12 |

コインチェック(Coincheck)は2012年8月に設立されたコインチェック株式会社により運営されています。元々storys.jpというWebメディアを運営していた企業ですが、2014年8月にビットコイン事業に進出しました。

国内ではいち早く信用取引を導入した取引所であり、ビットコイン以外にも多くの種類の暗号資産(仮想通貨)の販売所サービスを提供しています。

初心者でもアプリでかんたん取引できる取引所!

株主がマネックスグループとなりセキュリティ体制を強化

コインチェック(Coincheck)は、NEM流出事件によって一時的ににユーザーからの信頼を失ってしまいました。

とはいえ、コインチェック(Coincheck)は自身の運営体制にも問題があったことを認めており、NEMを保有していた約26万人の全ユーザーに、総額約460億円相当を日本円で返金する対応をとることをすぐに発表し、日本円で保証も行われました。

その後は2018年4月にマネックスグループを主要株主として受け入れ、経営体制や管理体制の改善はもちろん、情報漏洩やサイバー攻撃に関しては、外部の専門家から協力をもらいながらセキュリティ体制を強化していきました。たとえば仮想通貨はコールドウォレットにて管理していますし、ユーザー認証システムに2段階認証を導入しています。

2019年には金融庁の認可を受けていて、資金の入出金から口座の管理、取引まで問題無く行うことができます。

コインチェック(Coincheck)の特徴・強み

ここでは、コインチェック(Coincheck)の主な3つの特徴について説明していきます。

- 扱っている暗号資産(仮想通貨)の種類が豊富

- 長期資産運用に適したレンディングサービスを利用できる

- 投資初心者でも見やすく分かりやすいアプリのUI/UX

扱っている暗号資産(仮想通貨)の種類が豊富

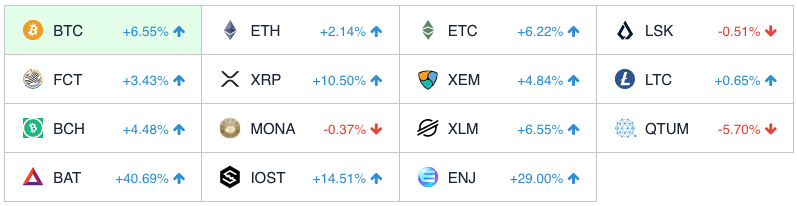

コインチェック(Coincheck)の一番の特徴は扱っている暗号資産(仮想通貨)の種類が豊富なことです。

ビットコインやイーサリアムなどの人気の暗号資産(仮想通貨)はほとんどの取引所で扱っていますが、それ以外のアルトコインの取り扱い数は日本ではコインチェック(Coincheck)が一番多いです。

暗号資産(仮想通貨)投資においては投資家の間で注目されず、ポテンシャルの高いものにいち早く投資を行うということが、大きな利益を得る上で必要になります。様々な種類のアルトコインを購入できるという事は、投資をする上で重要なポイントの一つです。

長期資産運用に適したレンディングサービスを利用できる

他の取引所にはない「レンディングサービス」を提供している事もコインチェック(Coincheck)の特徴です。

レンディングサービスは、自分が所持している暗号資産(仮想通貨)をコインチェック(Coincheck)に貸し出すことで利益が得られる仕組みのことで、利息によって利益が得られるようになっています。

短期トレードでの投資を考えている方にはあまり向いていませんが、長期視点での投資を考えている方にはとてもおすすめのサービスになります。

投資初心者でも見やすく分かりやすいアプリのUI/UX

コインチェック(Coincheck)は他の暗号資産(仮想通貨)取引所と比較してアプリのUI / UX に優れているところもコインチェック(Coincheck)の特徴です。よくSNS上でスクリーンショットを撮られているのはコインチェック(Coincheck)のアプリやウィジェットが多いと思います。

特に暗号資産(仮想通貨)の投資を初めて行う初心者の場合はサービスが利用しにくいということは大きなストレスになるでしょう。

暗号資産(仮想通貨)投資行なっているとアプリはかなりの頻度で見るようになる傾向があります。

毎日のように見るものですので見た目が良くて使いやすいに越したことはありません。

コインチェック(Coincheck)の取り扱い暗号資産(仮想通貨)

- BTC = Bitcoin(ビットコイン)

- ETH = Ethereum(イーサリアム)

- ETC = Ether Classic(イーサリアムクラシック)

- LSK = Lisk(リスク)

- FCT = Factom(ファクトム)

- XRP = Ripple(リップル)

- XEM = NEM(ネム)

- LTC = Litecoin(ライトコイン)

- BTC = Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)

- MONA = Monacoin(モナコイン)

- XLM = Stellar Lumens(ステラルーメン)

- QTUM = Quantum(クアンタム)

- BAT = BasicAttentionToken(ベーシックアテンショントーク)

- IOST = IOST(アイオーエスティー)

- ENJ = Enjin Coin(エンジンコイン)

コインチェック(Coincheck)の手数料

入金の手数料

コインチェック(Coincheck)の入金は、銀行振込による入金であれば手数料は無料で、出金する際は日本円の場合、407円手数料がかかるようになっています。( ただしすぐに仮想通貨を購入したい場合に便利なコンビニ入金やクイック入金の場合は最低770円以上手数料が発生します。)

銀行振り込み

振込手数料のみ利用者負担

コンビニ入金

・入金額3万円未満:770円

・入金額3万円~30万円以下:1,018円

(※1回の入金上限額は30万円)

クイック入金

・入金額3万円未満:770円

・入金額3万円~50万円未満:1,018円

・入金額が50万円以上:入金額×0.11%+486円

取引の手数料

そして売買の取引きも手数料無料で利用できるようになっています。(2021年2月5日時点:Taker、Maker共に0.000%)

「販売所」の取引手数料も無料ですが、スプレッドというコストは別途かかります。

というのも「販売所」は、買い価格と売り価格に差が生じているため差額分を超える含み益を得なければ、手数料相当額を含むコストを負担することとなります。なお、コインチェック(Coincheck)のスプレッドを含むコストは、0.1%~5%程度です。(2021年2月5日時点)

コインチェック(Coincheck)のメリット

- さまざまな暗号資産(仮想通貨)取引ができる

- シンプルで分かりやすいシステムおよび画面構成

さまざまな暗号資産(仮想通貨)取引ができる

コインチェック(Coincheck)は、国内暗号資産(仮想通貨)取引所の中でも特に取扱銘柄数が豊富です。そのため、イーサリアムやリップルといったアルトコインに関心がある方は、特にメリットといえます。

国内の仮想通貨取引所で取り扱っている暗号資産(仮想通貨)は5種類や8種類程度ですが、コインチェック(Coincheck)は15種類も取り扱っています。

なお取り扱っている暗号資産(仮想通貨)の種類は、不定期で変わることもあります。これからコインチェック(Coincheck)で取引を始める方は、公式サイトで定期的に情報を確認しておくのも大切です。

シンプルで分かりやすいシステムおよび画面構成

コインチェック(Coincheck)の取引画面は、シンプルかつ分かりやすい構成です。

複雑な操作不要でメニューを選択したり、仮想通貨の売買注文を行ったりすることが可能です。また、白を基調とした背景ということもあり、デザインという点でも見やすい画面です。

たとえば「販売所」で仮想通貨を購入する時は、暗号資産(仮想通貨)の選択と数量を入力、そして「購入」ボタンをクリックするだけという簡単な仕様です。

他にもトレードビュー(分析ツール)はすっきりとしたデザインなので、初めてチャートや板を見る方にとっても配慮されています。

メインの取引所としてはもちろん、暗号資産(仮想通貨)取引の流れや売買注文の仕方などを覚えるために利用する上でもおすすめです。

コインチェック(Coincheck)のデメリット

- 「取引所」で取引できる暗号資産(仮想通貨)の種類は少ない

- チャート分析ツールが少ない

「取引所」で取引できる暗号資産(仮想通貨)の種類は少ない

コインチェック(Coincheck)の「取引所」(板取引)で扱っている暗号資産(仮想通貨)は、ビットコインとイーサリアム、ファクトム、モナコインの4種類のみです。

コインチェック(Coincheck)を含む暗号資産(仮想通貨)取引所には、ユーザー間で取引を行う「取引所」と暗号資産(仮想通貨)取引所から提示された価格で売買を行う「販売所」をそれぞれ用意しています。

手数料コストや購入価格を抑えたい場合は、「取引所」で取引を行うのが基本です。

ただし「販売所」の方が、注文から取引完了までタイムラグの小さい強みもあります。そしてコインチェック(Coincheck)は、「販売所」で15種類もの仮想通貨を売買できますから、今この瞬間に取引したい時に役立ちますし多数の暗号資産(仮想通貨)をスピーディに売買可能です。

チャート分析ツールが少ない

暗号資産(仮想通貨)取引は、基本的にFXや株式投資と同じ様に分析ツールも活用しながら売買ポイントを考えます。

ところが、コインチェック(Coincheck)の分析ツールでは、テクニカル指標を搭載していません。テクニカル指標は、トレンドや割安・割高などを判断する際に役立つツールで、他の暗号資産(仮想通貨)取引所の場合ですと導入しているケースもあります。

そのため現状では、自身で別途分析ツールを導入しなければテクニカル分析はできません。

ただし、今後コインチェック(Coincheck)でもテクニカル指標を導入する可能性もあるので、当サイトでも最新情報を適宜お知らせしていきます。

コインチェック(Coincheck)の評判や口コミ

コインチェック(Coincheck)の評判や口コミは、どこを重視しているかによって変わります。初めての暗号資産(仮想通貨)取引でも分かりやすいUIやシンプルな画面構成などといった点も、評価されているポイントの1つです。

ビットコイン、去年12月から買い始めました♪Coincheckを使わせていただいています!使いやすいです。

— たくしょう (@tann0902) January 24, 2021

一方、取引ツールの種類やカスタマイズ性を重視している方は、少々物足りないと感じるケースもあるようです。しかし、これから暗号資産(仮想通貨)取引を始める方にとって複雑な仕様は、挫折の原因となる可能性もあります。

シンプルで分かりやすい暗号資産(仮想通貨)取引所を探している方は、口座開設をしておいても損はない取引所といえます。

コインチェック(Coincheck)はどんな人におすすめなの?

改めてコインチェック(Coincheck)の特徴を整理してみると、

- 取り扱っている暗号資産(仮想通貨)の種類が豊富

- 取引手数料無料で取引できる

- レンディングサービスを提供している

- サービスの UI / UX が優れている

- セキュリティーは強固になった

このようにまとめることができます。

コインチェック(Coincheck)は以下のような方におすすめの取引所と言えるでしょう。

コインチェック(Coincheck)はこんな人におすすめ

- 暗号資産(仮想通貨)投資を初めてみたい初心者の方

- アルトコインなどに幅広く投資したい方

- カジュアルに長期投資したい方

- 安心して暗号資産(仮想通貨)取引をしたい方

初心者でもアプリでかんたん取引できる取引所!

コインチェック(Coincheck)の口座開設方法

コインチェック(Coincheck)の口座開設方法は、シンプルで簡単です。

まず公式サイトトップページからメールアドレスとパスワードを登録したのち、SMS認証登録を行います。そして、本人確認手続きの後に審査に入り、審査へ通過できれば登録完了となります。

詳しい内容は、下記記事で紹介していますので確認してみてください。

コインチェック(Coincheck)のウォレットアプリについて

コインチェック(Coincheck)ではスマホにアプリをダウンロードする形で利用できる、ソフトウェアタイプのウォレットを提供しています。

そしてコインチェック(Coincheck)のアプリは、UI/UXに優れているのも大きな魅力です。OSはiOS、AndroidOSどちらにも対応しており、スマホのウィジェットに組み込むこともできます。そのため、スマホのホーム画面からコインチェック(Coincheck)で取引している仮想通貨の価格をチェック可能です。

他にもアプリ内で、ビットコインなどの取引や積立投資などもでき、外出先や空き時間、パソコンをお持ちでない方も気軽に取引できる利便性の高さも魅力的です。

画面構成や操作は初心者でも分かりやすいので、手軽に利用できる点もポイントです。

コインチェック(Coincheck)のアプリはここからダウンロードできます

![]()

暗号資産(仮想通貨)を管理する方法はウォレットの種類も含めてたくさんありますが、取引所にそのまま暗号資産(仮想通貨)を預けておくよりも、アプリを利用した方がセキュリティーリスクは高くなります。

他のアプリと同様に、ダウンロードすれば簡単に利用することができますので、今後コインチェック(Coincheck)を利用する場合は覚えておくようにしましょう。

コインチェック(Coincheck)に関するQ&A

コインチェック(Coincheck)のNEM流出事件はなぜ起こったの?

まず1つ目の問題点は、利用していたウォレット(財布のようなもの)がセキュリティーリスクの高いものだったという部分にあります。

取引所はコールドウォレット(オフラインで暗号資産(仮想通貨)を管理するタイプ)とホットウォレット(オンラインで仮想通貨を管理するタイプ)の2種類で仮想通貨を管理するのが一般的です。しかし、コインチェック(Coincheck)の場合は、NEMを全てネットにつながっているホットウォレットで管理しており、問題がありました。

2つ目の問題点は暗号資産(仮想通貨)を保護するための「秘密鍵」の数が少なかったことです。

自宅に鍵を一つではなく2つかける方が、泥棒に入られるリスクが小さくなるのと同じような事で、暗号資産(仮想通貨)に複数の鍵(マルチシグ)を設定すべきだったところを、一つしか設定していませんでした。

つまり、セキュリティーリスクが高い状態でNEMを管理していたことになります。

コインチェック(Coincheck)のセキュリティー対応に問題があったという事は、これまでの報道などを通して多くの人が理解していると思われます。今後も暗号資産(仮想通貨)投資を行う場合は、具体的にセキュリティーのどの部分に問題があったかについても勉強・理解しておくことが大切です。

まとめ

コインチェック(Coincheck)はNEM流出のインパクトが大きい方もいるかと思いますが、マネックスグループを主要株主として受け入れ、セキュリティや経営体制の再構築を行い再発防止に努めています。具体的にはコールドウォレット管理をしていますし、2段階認証やマルチシグなど、複数の方法でセキュリティを強化・維持しています。

さらに金融庁の認可を受け営業再開しているので、口座開設および取引も可能な状態です。

それでもコインチェック(Coincheck)の問題にばかり目を向けている方もいるかもしれませんが、今後他の取引所が同じような被害に合う可能性もないわけではありませんし、利用者自身もウォレットや個人情報をしっかり管理しなくてはいけません。

大切なのは現在の経営体制やサービス、セキュリティ体制です。

コインチェック(Coincheck)は、ポテンシャルの高いアルトコインを多く扱っていたりスマホアプリのUIがとても使いやすかったりなど、他にはない特徴や面白いサービスがあります。

最初に登録(口座開設)しておきたい暗号資産(仮想通貨)取引所の一つです。

これから暗号資産(仮想通貨)取引を始める方は、コインチェック(Coincheck)の口座開設を検討してみてはいかがでしょうか。

初心者でもアプリでかんたん取引できる取引所!

Related posts

Ranking

-

2段階認証アプリ「Authy」の登録方法や使い方「Googl...

2段階認証アプリ「Authy」の登録方法や使い方「Googl...

-

消えたリップルを復旧・復活させる方法!仮想通貨救済サービスの...

消えたリップルを復旧・復活させる方法!仮想通貨救済サービスの...

-

クレジットカードでビットコインを購入!Coinmama(コイ...

クレジットカードでビットコインを購入!Coinmama(コイ...

-

目的別におすすめしたい仮想通貨取引所!メリットによって使い分...

目的別におすすめしたい仮想通貨取引所!メリットによって使い分...

-

【仕手筋情報】仮想通貨の暴騰の情報が得れるかも?

【仕手筋情報】仮想通貨の暴騰の情報が得れるかも?

-

BigONE(ビッグワン)のメリット・登録方法をわかりやすく...

BigONE(ビッグワン)のメリット・登録方法をわかりやすく...

-

仮想通貨アプリ「コイン相場」の使い方を徹底解説!

仮想通貨アプリ「コイン相場」の使い方を徹底解説!

-

【勝率UP】仮想通貨の売買シグナル入手先情報

【勝率UP】仮想通貨の売買シグナル入手先情報

-

Wisebitcoin(ワイズビットコイン)の口座開設から購...

Wisebitcoin(ワイズビットコイン)の口座開設から購...

-

【仮想通貨のLISK(リスク)LSK】マイクロソフトと提携!...

【仮想通貨のLISK(リスク)LSK】マイクロソフトと提携!...

最近の投稿

- 目的別におすすめしたい仮想通貨取引所!メリットによって使い分けよう! 3件のビュー

- 仮想通貨投資に役立つおすすめのスマホアプリまとめ【随時更新】 2件のビュー

- 【仮想通貨のLISK(リスク)LSK】マイクロソフトと提携!詳細から購入方法まで解説! 2件のビュー

- ICOとは?仮想通貨での資金調達の仕組みをわかりやすく解説 2件のビュー

- CryptoGT (クリプトジーティー) 特徴・評判をわかりやすく解説 2件のビュー

- 2段階認証アプリ「Authy」の登録方法や使い方「Google認証」よりも便利 2件のビュー

- ビットコインが分裂!分裂してできたBTC(フォークコイン)や今後のハードフォーク情報をまとめて紹介! 1件のビュー

- DMM Bitcoin(DMMビットコイン)特徴・評判をわかりやすく解説 1件のビュー

- 仮想通貨の現物取引と信用取引の違いは? 1件のビュー

- bitbank(ビットバンク)特徴・評判をわかりやすく解説 1件のビュー

-150x83.png)